La risorsa di Teheran

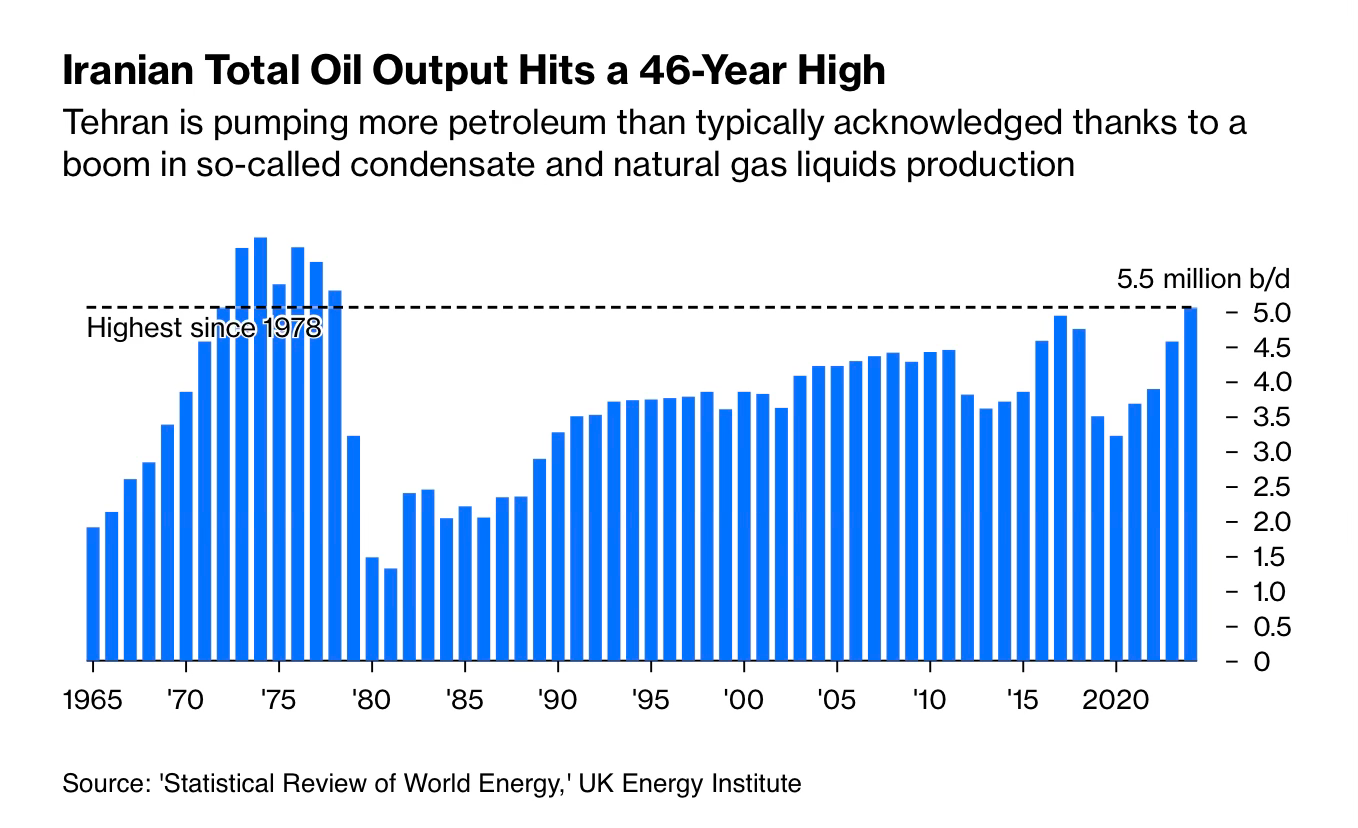

La guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele sembra già un ricordo lontano. Dopo il bombardamento degli Stati Uniti sui siti del programma nucleare iraniano, il conflitto si è concluso con una tregua che in qualche modo ha messo tutti d'accordo, per ora. Mentre si cerca di definire l'entità esatta dei danni provocati alla Repubblica Islamica dagli attacchi israeliani e americani, una cosa è certa: il settore petrolifero ne è uscito praticamente indenne. Nel 2024 la produzione iraniana di petrolio è stata la più alta degli ultimi 46 anni e in base ai dati dei primi sei mesi dell'anno nel 2025 potrebbe raggiungere un altro record.

Il greggio è la principale risorsa economica dell'Iran, la fonte di entrate in valuta forte che ha permesso al regime di finanziare le proprie ambizioni strategiche, dal network di milizie alleate sparse in Medio Oriente ai siti per l'arricchimento dell'uranio scavati nelle montagne. La Repubblica Islamica sta incassando molto più denaro di quanto la maggior parte degli esperti riteneva possibile, ribaltando la fase negativa causata dall'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare nel 2018 e aggravatasi nel 2020 con la pandemia. Questo accade perché Washington continua a tollerare l'elusione delle sanzioni da parte di Teheran e di Pechino, il principale e ormai quasi unico acquirente del greggio iraniano.

Sia durante il suo primo mandato presidenziale che ora nel secondo, Donald Trump ha minacciato la «massima pressione» sanzionatoria contro il settore petrolifero dell'Iran, promettendo che avrebbe costretto gli ayatollah ad accettare le condizioni della Casa Bianca. «Se ci dimostreranno di non voler fare alcun danno, toglierò le sanzioni» disse tempo fa a Fox News. All'atto pratico quella massima pressione non è però mai stata veramente attuata, in linea con quella che ormai è una storia decennale di contraddizioni e realpolitik.

Il settore petrolifero della Repubblica Islamica è stato oggetto di sanzioni statunitensi fin dal 1979, quando il presidente Jimmy Carter impose le prime misure restrittive in risposta alla crisi degli ostaggi. Con gli accordi di Algeri del 1981 ci fu un alleggerimento legato alla soluzione di quella crisi, ma nel 1987 Ronald Reagan applicò nuove sanzioni. Successivamente anche Bill Clinton e Barack Obama inasprirono le misure, rispettivamente nel 1996 e nel 2010; poi queste vennero alleggerite da Obama nel 2016 nel contesto del negoziato sul nucleare e inasprite da Trump nel 2018.

Tuttavia, la priorità dei presidenti Usa è stata sempre quella di tenere sotto controlli i prezzi globali del greggio per contenere l'inflazione in Patria. Per esempio, già nel 1991 fu permesso a un operatore statunitense di acquistare petrolio iraniano per scongiurare uno choc sui prezzi dopo che l'Iraq aveva invaso il Kuwait. Una dinamica che è tornata in forme diverse ma con obiettivi analoghi nel 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina. Joe Biden, preoccupato di tenere bassi i prezzi del greggio mentre applicava sanzioni al settore energetico della Russia, decise che doveva avere un atteggiamento meno rigido nei confronti del commercio petrolifero sino-persiano.

Teheran tutto questo lo sa. Il risultato è che adesso la Cina compra il 90% delle esportazioni di greggio iraniane e circa un terzo di quelle russe, permettendo a entrambi i regimi di continuare ad alimentarsi con l'oro nero. Durante la Guerra dei dodici giorni Israele ha danneggiato soltanto un paio di strutture petrolifere dell'Iran: un deposito e una raffineria. Secondo diverse indiscrezioni, la Casa Bianca ha chiesto a Tel Aviv di non colpire i terminal portuali usati per le esportazioni.